央廣網濟南3月3日消息(記者程立龍 見習記者劉佳音)3月2日,“2025中國生物發酵產業技術大會”在山東濟南召開。中國輕工業聯合會會長張崇和,工業和信息化部消費品工業司食品處處長縱瑞龍,濟南市商務局會展辦公室主任王景春,中國工程院院士陳堅、姚斌、薛長湖,國際食品科學院院士李寧參加會議,黃和院士線上參會。來自全國各地生物發酵及相關行業生產及應用企業,科研院所、大專院校和地方政府代表400余人參加了大會。

會議現場(央廣網 見習記者劉佳音 攝)

中國生物發酵產業協會理事長于學軍主持(央廣網發 主辦方供圖)

王景春在致辭中說,濟南是生物制造產業發展的沃土。近年來,濟南市立足產業實際,構建了以生物醫藥為核心,生物材料、生物化工、生物食品、酶制劑協同發展的“1+4”生物制造產業體系,涌現出一批行業龍頭企業,在眾多細分領域保持領先地位,全市形成了以龍頭企業為核心,近4000家上下游企業協同配套的生物制造產業生態圈,產業基礎雄厚。依托于濟南這片產業的沃土、會展的沃土,相信生物發酵產業大會、生物發酵展會一定會越辦越好,不斷鞏固和提升作為其業內標桿地位。

濟南市商務局會展辦公室主任王景春(央廣網發 主辦方供圖)

縱瑞龍在致辭中說,近年來,全球對生物制造的關注度和投入力度持續增強,一系列創新成果不斷涌現,生物制造的應用場景日益豐富,其經濟價值和社會意義愈發凸顯。但我國生物制造還存在原始創新不足、科研成果產業化不夠等問題,生物制造行業要從“戰略高度”認識生物制造重大意義,以“全局視野”推動生物制造高質量發展,用“系統觀念”謀劃生物制造落地見效,用“問題導向”賦能生物制造創新發展,用“市場思維”拓展生物制造產品應用場景。生物制造為發展新質生產力、推進新型工業化的重要抓手和關鍵路徑,工業和信息化部將從抓頂層謀劃、抓重點地區、抓供需對接、抓重點領域、抓技術攻關、抓人才培養六個方面推動生物制造技術進步與產業升級,打造生物制造高質量發展體系,開創生物制造發展美好未來。

工業和信息化部消費品司食品處處長縱瑞龍(央廣網發 主辦方供圖)

張崇和在講話中指出,生物發酵是輕工特色行業,是生物制造的基礎產業。2024年生物發酵產品產量3400萬噸,增長約5%;出口約881萬噸,增長約20%,出口額增長約8%。為輕工業穩增長、為生物制造強國建設作出了積極的貢獻,成為推動經濟社會發展的重要引擎。近年來,生物發酵行業實現了設備的高技術、高效率、高可靠性;加快了發酵行業中試驗證平臺的布局,有效推動了科技成果的產業轉化;提升了自主創新和協同發展的能力;推動了原創性、顛覆性技術的攻關和推廣應用。

中國輕工業聯合會會長張崇和(央廣網發 主辦方供圖)

陳堅在《食品生物合成:機遇與挑戰》報告中指出,食品生物合成的機遇首先來自于生物制造技術蓬勃發展。生物制造技術的核心主要是合成生物學與精準發酵。我國政府對生物制造的重視和未來食品的需求也是食品生物合成的機遇。食品生物合成的挑戰一是推動傳統食品色香味形營(養)的提升,二是要創制更多未來新資源食品。陳堅院士還介紹了新質蛋白的意義價值和技術發展歷程,以及新質蛋白生物合成的典型代表微生物蛋白,對微生物菌體蛋白和功能蛋白分別闡述了應用場景和面臨的挑戰,并提出了今后的發展趨勢。

中國工程院院士陳堅(央廣網發 主辦方供圖)

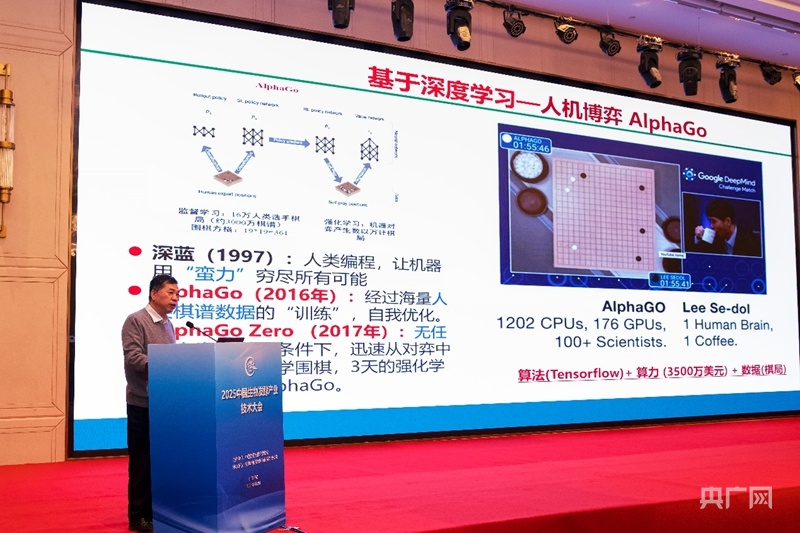

姚斌在《人工智能助力飼料用酶科技創新》報告中指出,隨著人工智能的快速發展,其在飼用酶科技創新中展現出巨大潛力,正在重塑飼用酶的研發范式。通過構建農用蛋白的基礎語言模型,并微調開發系列專業模型,形成基于人工智能的酶挖掘、設計優化和高效制造技術平臺,不僅可提升酶蛋白的挖掘效率,還通過智能設計和序列全新生成提升飼用酶蛋白的應用性能,加快酶產品研發進程。未來,飼料用酶將與AI、合成生物學等技術深度融合,進一步拓展飼用酶的應用方向、開發新型產品,還將加速飼用酶技術的迭代更新,推動產業升級。

中國工程院院士姚斌(央廣網發 主辦方供圖)

薛長湖在《海洋水產品生物加工方向與趨勢》報告中指出,海洋水產品中蘊含的優質蛋白、活性脂質、結構多糖等成分,向大海要食物,構建陸地和海洋生物資源并重的多元供給體系,是保障我國食物安全的主要出路。海洋水產品綜合利用和高值化開發中存在產物混合度高、構效關系不清晰等問題,建立以酶為核心的生物加工技術,實現海洋功能性食品的精準化、綠色化、高效化制備是重要的發展方向。他還針對海洋功能性食品的開發、海洋生物醫藥替代蛋白等重點發展領域進行展望。

中國工程院院士薛長湖(央廣網發 主辦方供圖)

黃和在《植物生長調節劑——赤霉素綠色生物制造》報告中指出,植物生長激素作為生物農藥的重要組成部分,對農業豐產起到至關重要的作用。然而其工業生產往往受限于菌種生產性能而導致成本居高不下,影響推廣使用。合成生物學的興起為植物生長激素細胞工廠設計與構建提供了新思路。以植物生長激素——赤霉素的生物制造為例,通過系列合成生物學使能技術開發,結合人工智能與高通量篩選技術,團隊構建了生產赤霉素的非模式微生物細胞工廠,赤霉素產量達到工業化生產水平。相關技術應用于企業后,產生了顯著經濟效益。

中國工程院院士黃和的報告主題(央廣網發 主辦方供圖)

李寧在《利用生物技術開發新產品過程中需關注的法規問題》報告中指出,合成生物技術在食品生產中的應用在全球快速發展,帶來的新食品安全性問題受全球關注,新型食品需上市前進行安全性評估,是國際通行做法。我國相關法規規定,“三新”產品上市前需依規提交申請資料審批,經國家食品安全風險評估中心組織專家委員會審查、廣泛征求意見,獲國家衛健委公告批準后才可使用。2024年,國家衛健委與農業農村部明確了遺傳修飾微生物生產食品的安全性審查機制,國家食品安全風險評估中心制定發布相關申報材料要求。這些舉措既強化了合成生物技術安全性評估,又推動了新技術食品的產業化發展。

國際食品科學院院士李寧(央廣網發 主辦方供圖)

大會同期還召開了“功能發酵制品生物制造論壇” “2025海洋生物制造論壇” “2025生物發酵與美妝原料產業發展論壇”等多場論壇。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容