央廣網北京3月29日消息 第五屆財經中國V論壇28日在京召開,本屆論壇主題為“人工智能:現實與圖景”。來自學界、業界代表人士,針對人工智能領域熱點話題展開討論。

南開大學經濟研究所所長劉剛認為,智能經濟屬于典型的“雙創”經濟,創新創業非常密集、非常活躍的領域。在中國,智能經濟表現出非常強的“極化”和“擴散”趨勢,主要集中在北京海淀區、深圳南山區、杭州余杭區。由于機器學習已經成為AI主要驅動力,人工智能的應用領域分布廣泛,很多體現在技術支撐上,這說明這個產業正處在快速擴散階段。

事實上,在一些典型化、標準化領域,人工智能得到了廣泛運用。

圖為北京大學法學院副院長楊曉雷

北京大學法學院副院長、法律人工智能實驗室、法律人工智能研究中心執行主任楊曉雷稱,法律運行能夠人工智能化,就在于法律是一套非常有限的、封閉的、邏輯非常嚴謹的規則體系和指示體系。人工智能如果用在這樣一個知識體系和規則體系里,操作程度就會相對比較容易的。

“法律作為一個社會的秩序基礎,一個國家法律的規制行為、規制社會關系的一套體系,相對來說比較封閉,比較穩定。”楊曉雷稱,法律的條文規范再多,應該有一般性、穩定性和有限性。

楊曉雷表示,法律運用人工智能的技術和手段應該是在上世紀90年代,從北大法學院來說,無論是具體的律師做法律服務時,檢察官、法官進行辦案審理過程中,他們都在應用這套系統。運用人工智能也有助于法律工作提升效率,司法公正等。

清華大學軟件學院副教授李春平提到,在未來,人工智能的發展雖然可能帶來很多人的失業,造成一定的社會性問題,但是人類的一部分事務性勞動逐漸由機器來替代,這是不可逆轉的。而這樣的替代,也不純粹是人工智能技術出現所帶來的,還包括其它技術。不過,在很多領域中,并非簡單的替代,而更多的是新型技術和行業如何更深度的融合。

此外,人工智能對信息安全和隱私保護會構成一定的威脅。技術本身是沒有問題的,問題在于人的行為,在將來應該考慮如何通過一些規范或法規來規范人的行為,使得技術能夠得到正確的使用。

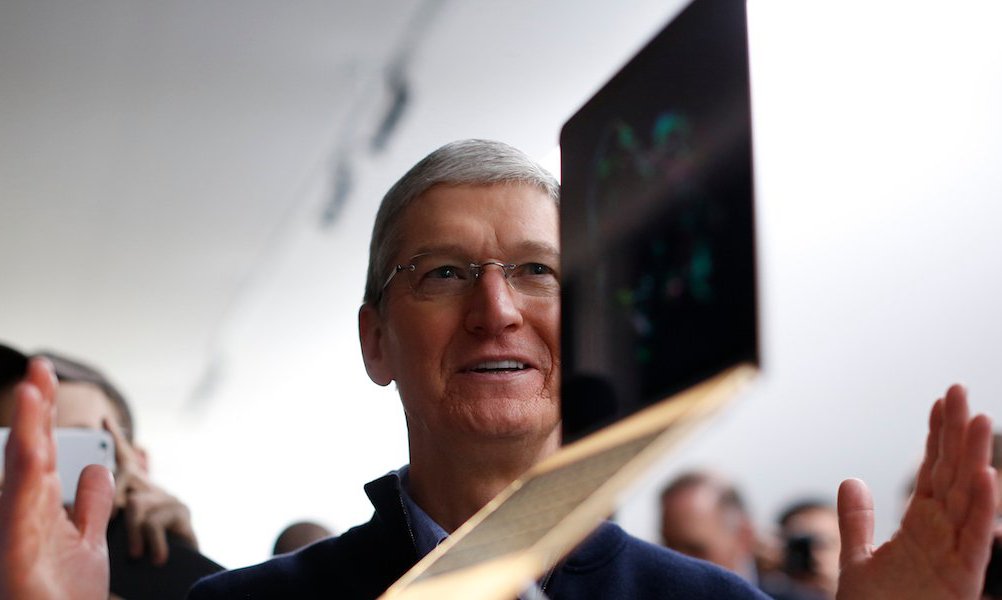

甩開英特爾?蘋果被曝未來筆記本將搭載自家芯片

甩開英特爾?蘋果被曝未來筆記本將搭載自家芯片