原標題:稻浪蛙聲魚影:中國科學家長沙種出水稻“森林”

何亮是湖南益陽市南縣有名的“種糧大戶”,選種是他一年中最為重要的決策。用過不少種子的他今年被一種前所未有的巨型稻種“迷住了”。

中科院亞熱帶農業生態研究所研究員夏新界是這種“巨型稻”的發明人,方圓百里的農民多聞其名。但聽說“夏博士”種出2米多高的水稻,稻田像小森林一樣,他們還是不敢相信。

好奇的人們幾乎踏破了長沙縣金井鎮“巨型稻”試驗研究與推廣應用示范綜合基地的“門檻”。眼前的30畝稻田讓人仿佛置身“巨人國”:它們的根系能深入30厘米的土層,是普通雜交水稻根系深度的3倍。這使得如指頭粗細的稻莖最高能長到2.2米,而且格外堅挺,即使在狂風中也不會輕易倒伏。

由于植株巨大,它們的種植密度相比普通水稻疏朗不少。在這片“森林”里,稻稈里泥鰍穿梭,盛夏時分稻叢間有蛙聲唱和。中科院亞熱帶農業生態研究所所長吳金水說,這代表了中國亞熱帶地區農業典型的“種植+養殖”模式。

位于長江中游的湖南,自古就是“魚米之鄉”。在澧縣彭頭山、道縣玉蟾巖遺址發現的谷物遺存顯示,這里人們稻作的歷史可以追溯到1萬年前。

今天,這里依然是中國最為重要、集中的農產品生產基地之一。吳金水說,隨著人口增長和耕地不斷減少,現代化、高強度的農業系統給生態環境帶來了重大挑戰,包括抗生素濫用、農田污染、水土流失等。

一邊是巨型稻培育的“湘巨1號”,一邊是普通雜交水稻。中科院亞熱帶農業生態系統研究所供圖。

夏新界16日對新華社記者說,這種水稻新種質——“巨型稻”父本材料所培育的水稻“森林”,要破解的正是現代農作系統中的“兩難”:提質增效與生態安全。

一方面,“巨型稻”通過突變體誘導、野生稻遠緣雜交、分子標記定向選育等一系列育種新技術,獲得了單位面積生物量的巨大提升。以它為“父本”,中國科學家篩選、培育出了較為高產的雜交新稻種,并試種在湖南、廣東、海南等亞熱帶農作區,均取得了成功,單季產量可超過每畝800千克。

巨大的生物量為未來的高產量帶來了可能,更難得的是,它還保持了良好口感。吳金水說,現有水稻品種在個體產量上已經接近了植物生物學家認為的“極限”,“巨型稻為中國水稻生產的提質增效提供了一個新的可能”。

另一方面,“巨型稻”非常適合發展出一種自給自足的、立體化的種養系統。夏新界說,“巨型稻”株形高大、葉茂且冠層高、淹水深度大,加上稀植模式和較長的生育期,可以為蛙、魚和泥鰍等稻田養殖動物提供良好的棲息環境,更適宜種養結合。

試驗田中放養的泥鰍。中科院亞熱帶農業生態研究所供圖。

目前,夏新界帶領的科學團隊通過試驗,正在不斷調整養殖動物投放數量和種類。他的設想是:在稻田里創造一個更加平衡的生物圈小循環,水稻為動物提供養料和微生物,而動物的排泄物又反過來供養水稻,最終實現化肥、農藥、抗生素“零使用”。

何亮想得很周全,除了種養的收入,稻子成熟時,“巨型稻”田的景色還能吸引城里人來旅游,全程有機的農業生產方式還能給農產品提升“附加值”。

但是,也有人質疑“巨型稻”是否會損耗地力?沒有養殖系統的支持,會不會更依賴大劑量的化肥?對此,吳金水回應說:“雖然它們所需養分確實比普通水稻要高,但實際上,發達的根系會讓其對土壤養分的利用率大大提升,因此兩者對化肥的消耗基本是一樣的。”

何亮希望“巨型稻”盡快通過檢測、審定。夏新界把這些需求細心地記錄在一個本子里,“每到這時候,我心里真的很高興。”他說,科學研究結果再好,歸根結底還要讓農民“得到實惠”。(屈婷 周勉)

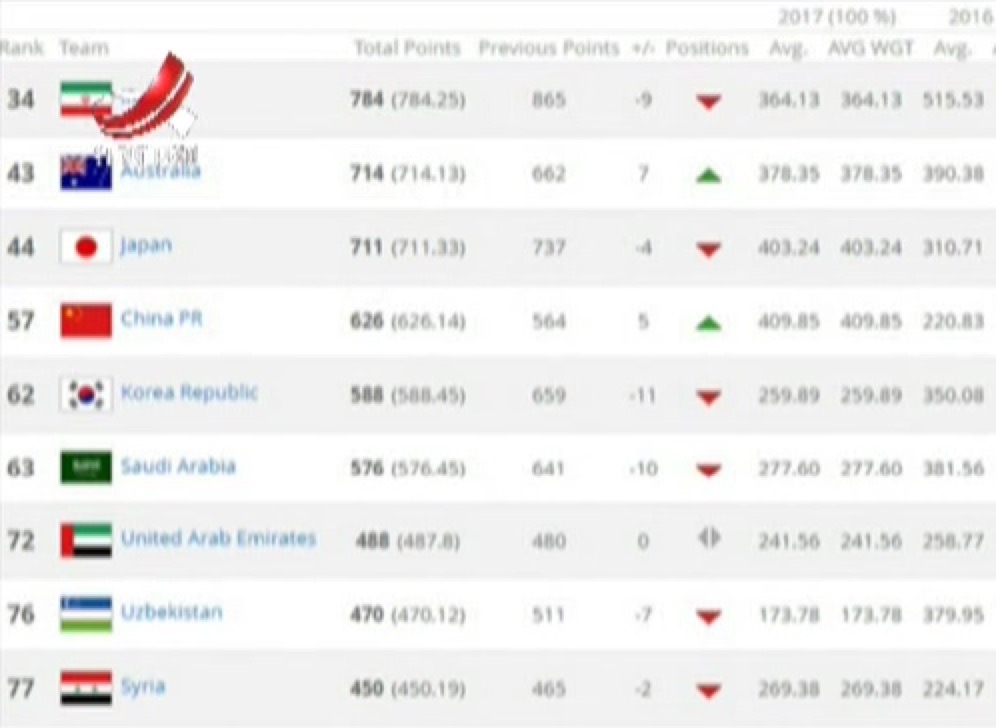

國足排名升至亞洲第四

國足排名升至亞洲第四